民间教育自救往哪里去?

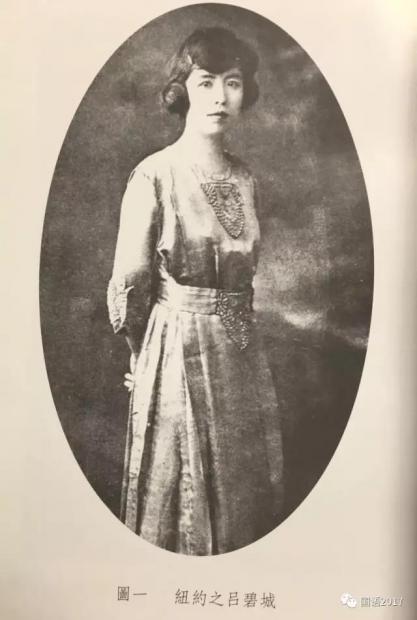

中国从农耕文明向工商业文明转型,踏上现代化的不归路之初,对民众识字率之低一直耿耿于怀,历史学家研究晚清以来的中国现代化史,也常常拿识字率作为一个重要的衡量指标,张朋园先生受亚当·斯密的启发,在《知识分子与近代中国的现代化》一书中,即引用联合国教科文组织的说法,教育人民识字就是经济发展、社会改进和文化提升的一种准备,并对晚清民国的识字率,尤其云贵的识字率提高做了具体研究。 早在1907年,曾...

中国从农耕文明向工商业文明转型,踏上现代化的不归路之初,对民众识字率之低一直耿耿于怀,历史学家研究晚清以来的中国现代化史,也常常拿识字率作为一个重要的衡量指标,张朋园先生受亚当·斯密的启发,在《知识分子与近代中国的现代化》一书中,即引用联合国教科文组织的说法,教育人民识字就是经济发展、社会改进和文化提升的一种准备,并对晚清民国的识字率,尤其云贵的识字率提高做了具体研究。 早在1907年,曾...

中国从农耕文明向工商业文明转型,踏上现代化的不归路之初,对民众识字率之低一直耿耿于怀,历史学家研究晚清以来的中国现代化史,也常常拿识字率作为一个重要的衡量指标,张朋园先生受亚当·斯密的启发,在《知识分子与近代中国的现代化》一书中,即引用联合国教科文组织的说法,教育人民识字就是经济发展、社会改进和文化提升的一种准备,并对晚清民国的识字率,尤其云贵的识字率提高做了具体研究。 早在1907年,曾...

中国从农耕文明向工商业文明转型,踏上现代化的不归路之初,对民众识字率之低一直耿耿于怀,历史学家研究晚清以来的中国现代化史,也常常拿识字率作为一个重要的衡量指标,张朋园先生受亚当·斯密的启发,在《知识分子与近代中国的现代化》一书中,即引用联合国教科文组织的说法,教育人民识字就是经济发展、社会改进和文化提升的一种准备,并对晚清民国的识字率,尤其云贵的识字率提高做了具体研究。 早在1907年,曾...

作者按:此文写于1999年夏天,是根据我在1988年前后的课堂笔记和吴式南先生发给我们的讲义整理的。今天又是教师节,想起三十年前与吴师在温州九山湖畔的问对,将此文发在这里,吴师生平著作除了去年问世的《发现艺术之美》,八十年代论文学和论语文审美教育的都还有价值,将来若有机会,应该结集出版。 1987年,我第一次听到吴式南先生讲文学理论,内心豁然开朗,一片光明。原来干巴巴的概念也可以以那么生动的形式来表...

作者按:此文写于1999年夏天,是根据我在1988年前后的课堂笔记和吴式南先生发给我们的讲义整理的。今天又是教师节,想起三十年前与吴师在温州九山湖畔的问对,将此文发在这里,吴师生平著作除了去年问世的《发现艺术之美》,八十年代论文学和论语文审美教育的都还有价值,将来若有机会,应该结集出版。 1987年,我第一次听到吴式南先生讲文学理论,内心豁然开朗,一片光明。原来干巴巴的概念也可以以那么生动的形式来表...

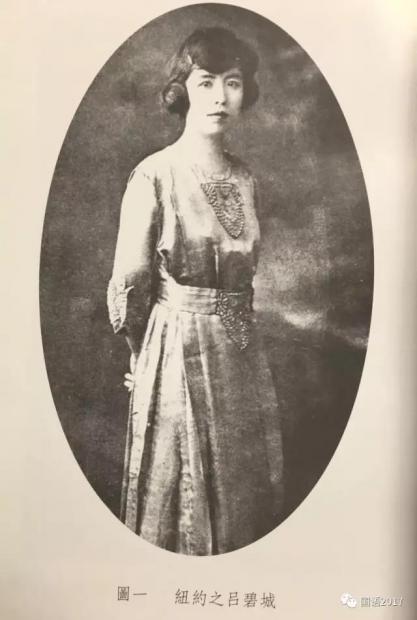

作者按:偶然看到有朋友在转发一篇宜昌大撤退的文字,大概是因为电影敦刻尔克大撤退正在上映的缘故吧。打开一看,几乎就是抄袭我的《大商人:影响近代中国的实业家们》中卢作孚一章的第一节,所有材料均源于此,而不标明出处,典型的抄袭。特将《大商人(最新修订版)》的这一节发在这里,数据若有出入,是因为我的初版有误,修订时已改,而抄袭者抄的是初版的原稿。 1938年9月,入川门户宜昌。 离长江上游枯水期只剩40...

作者按:偶然看到有朋友在转发一篇宜昌大撤退的文字,大概是因为电影敦刻尔克大撤退正在上映的缘故吧。打开一看,几乎就是抄袭我的《大商人:影响近代中国的实业家们》中卢作孚一章的第一节,所有材料均源于此,而不标明出处,典型的抄袭。特将《大商人(最新修订版)》的这一节发在这里,数据若有出入,是因为我的初版有误,修订时已改,而抄袭者抄的是初版的原稿。 1938年9月,入川门户宜昌。 离长江上游枯水期只剩40...

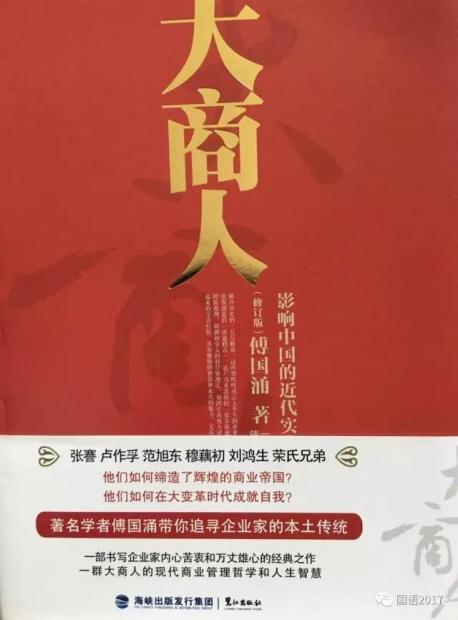

一 前几天,从故乡乐清的桃源书店买了一套《洪禹平文集》,洪先生是故乡有风骨、有学问的前辈作家,少年时投身共产革命,参加浙南游击队,六十年前主动从文化部辞职,要求成为专职作家,在杭州写作,不料一夜之间风雨骤来,他亦未能幸免,以右派之身拉板车、跑供销,蒙尘二十余年,却未将他对文学和学术的热忱消磨殆尽。1979年,他右派“改正”不久,开始发表幽暗岁月中构思、执笔的作品,其时,我方十二岁,即在县文化馆编...

一 前几天,从故乡乐清的桃源书店买了一套《洪禹平文集》,洪先生是故乡有风骨、有学问的前辈作家,少年时投身共产革命,参加浙南游击队,六十年前主动从文化部辞职,要求成为专职作家,在杭州写作,不料一夜之间风雨骤来,他亦未能幸免,以右派之身拉板车、跑供销,蒙尘二十余年,却未将他对文学和学术的热忱消磨殆尽。1979年,他右派“改正”不久,开始发表幽暗岁月中构思、执笔的作品,其时,我方十二岁,即在县文化馆编...

一 留在储安平记忆中的徐志摩“就像一架火炉,大家围着他感到有劲”。油画家陈丹青曾以“好看”、“好玩”来解读他心仪的鲁迅,“好玩”这个说法用在徐志摩身上恐怕更为合适。储安平在《悼志摩先生》文中说到,1930年春天,他编《今日》,向徐志摩要稿子,时在北平的志摩来信还惦记着江南的妩媚,“我在西湖时,曾装了一袋桃花寄给他过。”遥望当年,西子湖畔,桃花满天,年轻的储安平用袋子装桃花,寄给徐志摩的情景...

一 留在储安平记忆中的徐志摩“就像一架火炉,大家围着他感到有劲”。油画家陈丹青曾以“好看”、“好玩”来解读他心仪的鲁迅,“好玩”这个说法用在徐志摩身上恐怕更为合适。储安平在《悼志摩先生》文中说到,1930年春天,他编《今日》,向徐志摩要稿子,时在北平的志摩来信还惦记着江南的妩媚,“我在西湖时,曾装了一袋桃花寄给他过。”遥望当年,西子湖畔,桃花满天,年轻的储安平用袋子装桃花,寄给徐志摩的情景...

作者按:1999年夏天写的一篇旧文,对于俄罗斯的认识诚然很肤浅,但我对18世纪以来俄国大地上产生的知识分子所持的敬意,至今没有改变。“我的灵魂因人类的苦难而受伤”,这一句话曾经电一般地击中过去。今天要踏上这片广袤的土地,又想起这句话,想起十八年的前的旧文来。 俄罗斯原是一个落后国家,俄罗斯文明形成的时间也并不久远,但俄罗斯人几乎完全依靠本民族的创造力,对世界文明做出了巨大贡献。18世纪以来,短短三百年...

作者按:1999年夏天写的一篇旧文,对于俄罗斯的认识诚然很肤浅,但我对18世纪以来俄国大地上产生的知识分子所持的敬意,至今没有改变。“我的灵魂因人类的苦难而受伤”,这一句话曾经电一般地击中过去。今天要踏上这片广袤的土地,又想起这句话,想起十八年的前的旧文来。 俄罗斯原是一个落后国家,俄罗斯文明形成的时间也并不久远,但俄罗斯人几乎完全依靠本民族的创造力,对世界文明做出了巨大贡献。18世纪以来,短短三百年...

作者按:此文写于2002年以前,十五年矣,此次俄罗斯文明之旅,我最想看的地方就是托尔斯泰的故乡,所以此行的主题就叫“一起去看托尔斯泰的故乡”。 列夫·托尔斯泰代表了19世纪后半叶至20世纪初俄罗斯文学和俄罗斯知识分子的追求与梦想,是俄罗斯精神活的化身。透过他的秘书瓦·费·布尔加科夫留下的日记《垂暮之年》,即使在他生命的最后一年,他都没有停止过对理想的探索,他为自己的理想而痛苦,他的精神和创造力依...

作者按:此文写于2002年以前,十五年矣,此次俄罗斯文明之旅,我最想看的地方就是托尔斯泰的故乡,所以此行的主题就叫“一起去看托尔斯泰的故乡”。 列夫·托尔斯泰代表了19世纪后半叶至20世纪初俄罗斯文学和俄罗斯知识分子的追求与梦想,是俄罗斯精神活的化身。透过他的秘书瓦·费·布尔加科夫留下的日记《垂暮之年》,即使在他生命的最后一年,他都没有停止过对理想的探索,他为自己的理想而痛苦,他的精神和创造力依...

1934年,苏联还在斯大林的鼎盛时代,世界上或许还没有人想象过这个庞大的红色帝国半个多世纪后就会崩解。在人类未曾见识过的新制度之下,那里的人们到底过着什么样的生活,许多人对此怀着好奇心。踏上那块土地,亲眼看一看,对以研究历史为业的蒋廷黻来说,这是一次难得的机会。今天重读他当年从苏联寄回来,发表在《独立评论》上的系列随笔,苏联的方方面面都吸引着他的眼睛,让他感到新鲜。尽管他走马观花,看到的大致上只...

1934年,苏联还在斯大林的鼎盛时代,世界上或许还没有人想象过这个庞大的红色帝国半个多世纪后就会崩解。在人类未曾见识过的新制度之下,那里的人们到底过着什么样的生活,许多人对此怀着好奇心。踏上那块土地,亲眼看一看,对以研究历史为业的蒋廷黻来说,这是一次难得的机会。今天重读他当年从苏联寄回来,发表在《独立评论》上的系列随笔,苏联的方方面面都吸引着他的眼睛,让他感到新鲜。尽管他走马观花,看到的大致上只...

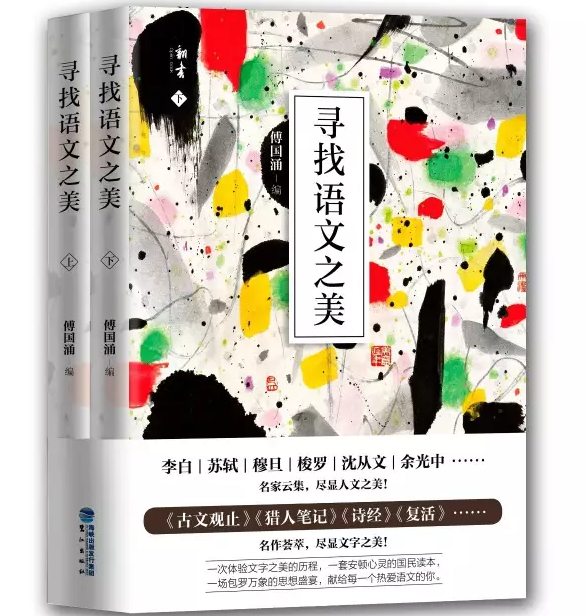

作者按:《寻找语文之美》上、下册共有十个主题词,在每个主题词下,我都写了一篇简短的按语。

一、时间 张爱玲在《倾城之恋》的开头,将时钟拨快了一小时,钱钟书的《围城》则结束于慢了五个钟头的那只祖传的老钟。无论计时机快了还是慢了,时间本身不会变。海德格尔说:“因我们活着,我们自己就是时间。”没有时间,一切都没有了,人活在时间当中,时间是我们的全部。 数年前,我去成都泡桐树小学,校长赠给...

作者按:《寻找语文之美》上、下册共有十个主题词,在每个主题词下,我都写了一篇简短的按语。

一、时间 张爱玲在《倾城之恋》的开头,将时钟拨快了一小时,钱钟书的《围城》则结束于慢了五个钟头的那只祖传的老钟。无论计时机快了还是慢了,时间本身不会变。海德格尔说:“因我们活着,我们自己就是时间。”没有时间,一切都没有了,人活在时间当中,时间是我们的全部。 数年前,我去成都泡桐树小学,校长赠给...

一 我生之时,正是“文革”初起,山村寂寞荒僻,朝朝暮暮,唯面朝青山、背靠青山,坚硬的崖壁保持着千年万年的沉默,在我出生之前六百四十余年,元代文学家李孝光还在与我家相去不到三五里的山洞读书养气,他的传世之作《雁山十记》开篇写的即是我家后门的石梁洞,他为横亘空中的石梁感动,为生长其上、红如踟躇花的秋叶感动,六、七百年来山村几乎没有什么变动,一样的贫瘠,一样的冷清,野花自开自落,白云自卷自舒,唯有迎...

一 我生之时,正是“文革”初起,山村寂寞荒僻,朝朝暮暮,唯面朝青山、背靠青山,坚硬的崖壁保持着千年万年的沉默,在我出生之前六百四十余年,元代文学家李孝光还在与我家相去不到三五里的山洞读书养气,他的传世之作《雁山十记》开篇写的即是我家后门的石梁洞,他为横亘空中的石梁感动,为生长其上、红如踟躇花的秋叶感动,六、七百年来山村几乎没有什么变动,一样的贫瘠,一样的冷清,野花自开自落,白云自卷自舒,唯有迎...

去英国,看牛顿家的那棵苹果树是我最大的盼望之一,甚至比大宪章签署地、海德公园、大英博物馆还要吸引我。苹果树下,是牛顿摸着上帝心跳的地方,是他与宇宙对话的地方。 那是一个中世纪的古老乡村,从剑桥出发的那天下午,阳光好得出奇,我心中充满期待。1664—1665年,年轻的牛顿因鼠疫从剑桥回到故乡,蛰居一年之久,在数学、物理学、天文学上都有了重大的创造性突破。我们与牛顿隔着二万里的空间距离,也隔着三百五十多年...

去英国,看牛顿家的那棵苹果树是我最大的盼望之一,甚至比大宪章签署地、海德公园、大英博物馆还要吸引我。苹果树下,是牛顿摸着上帝心跳的地方,是他与宇宙对话的地方。 那是一个中世纪的古老乡村,从剑桥出发的那天下午,阳光好得出奇,我心中充满期待。1664—1665年,年轻的牛顿因鼠疫从剑桥回到故乡,蛰居一年之久,在数学、物理学、天文学上都有了重大的创造性突破。我们与牛顿隔着二万里的空间距离,也隔着三百五十多年...

【作者按】昨夜有朋友来信,要在一个公众号转载此文,我才想起这篇十八年前的旧文。这是1999年夏天初读林达《我也有一个梦想》的札记之一,一共有三篇,这是第一篇。记得当时刚学会电脑打字,还曾打印寄给许良英先生请他指正,转眼先生离世四年半矣。此文后来曾收入东方出版社的《历史深处的误会》一书。 美国的早期移民往往是因为逃避宗教迫害才踏上新大陆,他们有着对宗教的虔诚,又惯于理性思考。甚至在尚未完全解决温饱问...

【作者按】昨夜有朋友来信,要在一个公众号转载此文,我才想起这篇十八年前的旧文。这是1999年夏天初读林达《我也有一个梦想》的札记之一,一共有三篇,这是第一篇。记得当时刚学会电脑打字,还曾打印寄给许良英先生请他指正,转眼先生离世四年半矣。此文后来曾收入东方出版社的《历史深处的误会》一书。 美国的早期移民往往是因为逃避宗教迫害才踏上新大陆,他们有着对宗教的虔诚,又惯于理性思考。甚至在尚未完全解决温饱问...

——雁山学堂首届毕业礼上的书面致辞 各位来宾,早上好! 今天这个特别的日子,我未能亲临肯恩大学,见证雁山学堂首次的毕业盛典,深为遗憾。雁荡山是我的故乡,我在山里出生、长大,日复一日,呼吸山里的空气,喝着山里的泉水。我熟悉山里的泥土气味,那些山峰、石头、溪流、瀑布,乃至一草一木,无论有名的还是无名的,都是我少年时代就日夜亲近的,大龙湫、燕尾瀑都是我少时逗留戏耍、与山水对话的地方,我就是雁荡...

——雁山学堂首届毕业礼上的书面致辞 各位来宾,早上好! 今天这个特别的日子,我未能亲临肯恩大学,见证雁山学堂首次的毕业盛典,深为遗憾。雁荡山是我的故乡,我在山里出生、长大,日复一日,呼吸山里的空气,喝着山里的泉水。我熟悉山里的泥土气味,那些山峰、石头、溪流、瀑布,乃至一草一木,无论有名的还是无名的,都是我少年时代就日夜亲近的,大龙湫、燕尾瀑都是我少时逗留戏耍、与山水对话的地方,我就是雁荡...